さまざまな出来事や判断を下す際に「自分の考えできちんと判断している」と思っていませんか?

しかし、実際には先入観や直感が無意識的に介入し、判断に影響を与えていることが多くあるのです。

この先入観や直感など、無意識的な思い込みによって引き起こされる心理作用を「認知バイアス」と呼びます。

認知バイアスは、マーケティングやセールスの分野で訴求手段としてビジネスシーンでも活用されています。

その一方で、たとえばUXリサーチ・マーケティングリサーチにおいてインタビューを行う際には、ユーザーを深く理解する妨げとなったりもします。

味方にも敵にもなり得る認知バイアス、概要や種類を知ることで回避できる可能性を少し高めることができます。

本記事では「認知バイアス」の概要をわかりやすく説明するとともに、「ありがちな認知バイアス」を10個ピックアップしてご紹介していきます。

認知バイアスは200種類近くあると言われています。この記事が認知バイアスに興味を持つきっかけになれば幸いです。

認知バイアスとは

認知バイアスの意味

「認知バイアス」とは「直感や経験、先入観によって物事の判断が非論理的・非合理的になる心理現象」です。

「認知バイアス」という概念は、1974年にAmos TverskyとDaniel KahnemanがScience誌に発表した論文においてはじめて提唱されました。

バイアスとは、偏りを意味します。『ブラック・スワン』などの著作で知られるNassim Nicholas Talebの言葉を借りると、バイアスは以下のように表現することもできます。

事象の客観的な姿と、その主観的視認または理解した像との解離

Taleb NN : Giacomo Casanova’s Unfailing Luck : the Problem of Silent Evidence. Black Swan, Penguin Books, London, 2010, 101―121.

認知バイアスが起こる原因

認知バイアスは複合要因によって引き起こされるため、「これが原因!」と特定できているわけではありません。

Amos TverskyとDaniel Kahnemanは、脳が「思考のショートカット」や「ヒューリスティクス」を用いて問題解決を図ろうとするために認知バイアスが起きると主張しています。

もう少し噛み砕くと、【 脳に余計な負担をかけないようにするための機能や工夫 】と言えるでしょう。

脳は常にさまざまなインプットにさらされています。できれば、ひとつひとつの処理をできるだけ簡単におこないたい。そこで脳は考えます。過去の経験や記憶から最短・最善の思考ルートを呼び出し、それらの情報を頼りに判断することで、処理の省力化を図ろうと。つまり、「思考のショートカット」をしているのです。

このショートカット化は、直感や経験によって引き起こされるため、生活習慣や環境、固定観念が大きく影響します。自分の中に染み付いたものに影響されるため、コントロールしようと思っても難しいものです。

しかし、認知バイアスのさまざまな種類を知り、特性を理解して対策を考えておくことで、対応しやすくなります。

認知バイアスの具体例10選

ここからは、200種類近くある認知バイアスの中から、陥りやすい10個の認知バイアスをピックアップしてご紹介しています。

これからハマってしまうかもしれない認知バイアスの対処方法を一緒に学んでいきましょう。

例とともに対処法も記載しましたので、ぜひ最後までお読みください。

確証バイアス(Confirmation Bias)

確証バイアスとは、「こうだっ!」と思ったらその考えにとって都合の良い情報にしか目がいかなくなったり、固執してしまったりする心理効果です。

どんな時に確証バイアスに陥るか

「企業ランキング」を思い浮かべてみましょう。

就職活動をしているときなど「人気企業ランキング」「大手企業一覧」というものをよく目にするでしょう。そのランキングを見て

「みんなに人気ならいい企業に違いない!」

「有名企業なら待遇も周りよりいいのではないか?」

といった理由から、有名企業で働くメリットばかりに目がいくようになってしまいます。

また、中小企業やスタートアップ企業に関するネガティブなニュースを目にすることで、「やっぱり人気企業・有名企業・大企業に入社することがベストなんだ!」といった考え方が強化されます。

この時点で、人気企業についてはポジティブな情報を、そうでない企業についてはネガティブな情報を無意識的に収集していることが少なくありません。

こういった行動が繰り返された結果、認知度が低い企業に関する情報は集めなくなり、本当は自分にとって有益な情報があったとしても「この情報源は怪しい」「これはポジキャンだろう」などと自己正当化し、情報を取捨選択し続けてしまうのです。

確証バイアスの回避方法

自分の考えに固執せず、第三者に相談する

確証バイアスが起きる原因として、自分の意見が「偏っている」と気付かないことが多いです。

自分の意見だけではなくいろいろな人に確認して検討する機会を設け、客観的な意見を受け止めようとする姿勢が大切です。

普段から、自分とは反対の意見も調べるようにする

いくら確証バイアスに気をつけていても、当然ながらその事実に気付けないときもあります。

「自分とは反対の意見」を普段から取り入れていくことで、違った角度からものを見るという選択肢を手に入れられます。

無意識バイアス(アンコンシャスバイアス)

無意識バイアス(アンコンシャスバイアス)とは、無意識の偏見や思い込みをしてしまう心理効果です。

どんな時に無意識バイアス(アンコンシャスバイアス)に陥るか?

- 「親が単身赴任中」と聞くと、「父親が単身赴任中」だと想像する

- 体育会系出身は打たれ強いと考える

- 子どもが病気になったときは、母親が看病したほうが良いと考える

このように、職業・年齢・性別などの属性情報をもとに物事を判断してしまった経験はありませんか?

そのような判断は、無意識下にある「思いこみ・偏見・先入観」によるものかもしれません。

自分の思い込みでこのような行動や考えをしてしまうため、相手に理解されずに傷つけてしまったり、ストレスを与えてしまうことがあります。

無意識バイアス(アンコンシャスバイアス)の回避方法

無意識バイアス(アンコンシャスバイアス)を避けるには、3つのステップが必要と言われています。

STEP1:無意識バイアスを知ること

世の中にある無意識バイアスが起こりやすい場面を知っておくことで

自分に起こる無意識バイアスを減らすことができます。

Googleでは、無意識バイアスの重要性に早くから気付き、2013年から研修を開いています。

無意識バイアスは指摘されるまで気づきにくいものであり、フィードバックを受けてもその考え方を修正するのが大変なもの。まずは無意識バイアスを知っている状態になることが重要です。

STEP2:自分の中の無意識バイアスを認識

次に「自分は、どの場面で無意識バイアスが起こりやすいのか」を認識する必要があります。

例えば「異性に関する考え方」「偏見を持ちやすい場面」「職業に対するイメージ」などを紙やメモに書きていくことで、無意識バイアスへの理解が深まっていきます。

STEP3:対処方法を実践

いろいろな考えを持つ人たちとの交流や、家族との対話をすること。

また、SNS上で意見を交換するなどといったことをすることが大切になります。

また、無意識バイアスに関するゲームを実践することも、気軽に自分の偏見に気づくきっかけになるかもしれません。

- NASAゲーム:設問を読み上げ話し合い、多数派と少数派の意見をまとめる

- バーンガ:異文化の組織に入った様子を疑似体験できる

無意識バイアス(アンコンシャスバイアス)については、内閣府 男女共同参画局の調査結果がよくまとまっているので、ぜひご一読ください。

バンドワゴン効果

バンドワゴン効果とは「いま流行っているし…」「みんな持っているから欲しい」などといった、その選択を支持する人が多いほど、自分もその選択肢を支持してしまう心理効果です。

つまり、流行りに乗り遅れたくないなどといった心理を利用して、利用数が増えるほど需要が増加する心理効果です。

どんな時にバンドワゴン効果に陥るか?

SNS上でインフルエンサーのような発信力は強い人がおススメする情報は、信頼性が高いように感じることがあるでしょう。

そういう場合、インフルエンサーが仕掛けるバンドワゴン効果の術中にハマっているかもしれません。

何万人ものフォロワーがいるインフルエンサーが紹介したモノは、たちまち流行になることもあります。

突発的効果を狙うにも、バンドワゴン効果が一番利用しやすい心理効果のため、人気のある芸能人やインフルエンサーを起用しているのです。

バンドワゴン効果の回避方法

流行や人気を見極める

「これが流行っているから」と流行を考えるあまり、それがストレスになることもあります。

また、流行を知らないことが恥ずかしいと感じてしまい、変なプライドが発生。

スマホを手放せなくなったりする原因にもなるので、あくまで自分に合った流行の取り入れ方をすることが大切になります。

失敗を恐れない

バンドワゴン効果は「周りと同じ選択肢」をしてしまうことです。

多数決でモノを決めるときに「自分の意見より、周りの意見」を優先してしまうことがあります。

「みんなと同じなら、失敗しても大丈夫」

「自分の責任にはならない」などの考えが浮かび、自分の意見を隠してしまう原因を作ります。

このときの対処法は「みんな」を主語に利用しないことです。

自分ならどうするのかを考えることで、意図せずに使ってしまうバンドワゴン効果を避けることができます。

ダニング=クルーガー効果

ダニング=クルーガー効果とは、実際の評価と、自分が考えている評価を正しく認識することができずに、間違った認識で自分を過大評価してしまう心理効果です。

どんな時にダニング=クルーガー効果に陥るか?

運転歴が浅いのに「もう運転に慣れてきた」「自分は運転が上手い」といった自己評価をしている人を見かけたことはありませんか?

仕事において新しい知識・スキルに触れただけで自分自身を過大評価し、知識を深めたりスキルを磨いたりすることを怠っている人に心当たりはありませんか?

プログラマー界隈では「完全に理解した」という言葉があります。以下のツイートが、その内容を端的に表しています。

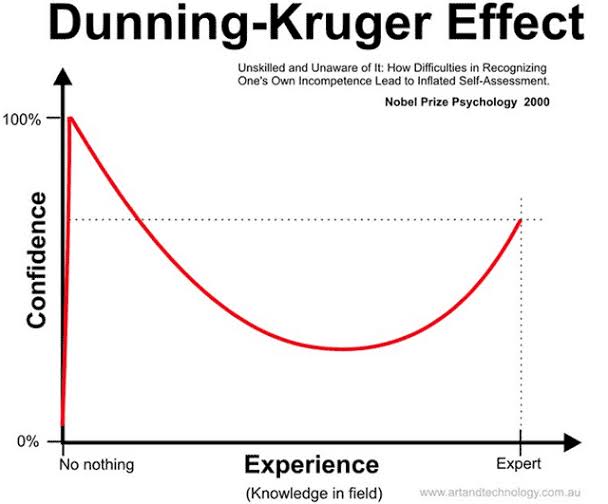

以下のグラフはダニング=クルーガー曲線として有名です。

ダニング=クルーガー効果の回避方法

事実・データに基づいて自己評価する

自分の意見が通りやすい、ずっと同じ人間関係が続くと自分を見直す機会や、他者からの評価を受け入れるタイミングが失われてしまいます。

事実、データを元に自己評価と他者評価を照らし合わせることが大切になります。

他人からフィードバックをもらう

他者からの意見は、自分の視野を広げることができます。

適切なフィードバックを受けることができないと、他者からの意見や評価を受け入れることができなくなってしまいます。

自己評価に依存するのではなく、フィードバックを受け入れる態勢をつくる環境づくりが大切です。

サンクコストバイアス(コンコルド効果)

サンクコストバイアスとは、「いま止めるのは勿体無い」という心理から、投資した分を惜しみながらも続けてしまう心理効果です。

どんな時にサンクコストバイアス(コンコルド効果)に陥るか?

ゲームの課金やギャンブル、投資などの「損失や金欠になることが分かっているのにやめられない」依存の形になっていきます。

スマホアプリにおける「ガチャ」で「ここまで続けたのだから、次引けばレアなものが当たるはずだ」と続けてしまうのもサンクコスバイアスが原因です。

サンクコストバイアス(コンコルド効果)の回避方法

「投資」に対するルールをあらかじめ決めておく

ゲーム課金や投資の場合は、金額を決めておく(毎日2万勝ったら止める)などのように、事前に「限界値(撤退する理由)」を決めることで、感情に左右されずにサンクコスト効果を止めることができます。

周りの人にも断言することで「やっぱり、もう少しだけ…」などの迷いもなくなるのでおすすめです。

客観視するきっかけをつくる

自分の問題となるとその問題と向き合うのをやめてしまうこともあります。

そこで、問題と向き合うために「友達が同じようなことをして相談してきたら…」と考えるようにします。

そうすることで、客観視することができ問題としっかり向き合うことができます。

ハロー効果(後光効果)

ハロー効果とは、ひとつの特徴・特長に引っ張られてしまうことで、その他の対象を歪んで見てしまう心理効果です。

どんな時にハロー効果(後光効果)に陥るか?

どの大手企業も、必ずと言っていいほど「人気な俳優・アイドルグループ」をCMに起用しています。

例えば、ゲーム好きなタレントをゲーミングチェアのCMに起用したり、美魔女と呼ばれる女優を広告に起用したりと、例を挙げればきりがありません。

その芸能人に結びついているポジティブイメージを利用することで、自然と自分の企業のイメージ評価を高く保つことができます。

また、恋愛においてもハロー効果は作用します。

目の前にすごく好みな人がいたとします。

しかし、その人は座った時の姿勢がかなりの猫背で、人の話を聞く時は落ち着きがなく、腕を組んだり足を組み直したりしています。

このように、どんなに自分好みの容姿をしていたとしても、その他の動作などが逆のイメージを作りプラスの印象を打ち消してしまうことがあります。

もし、好きな人ができた場合は容姿だけを気にするのではなく「動作・話し方」も意識することで、このハロー効果がいい方向に進みます。

ハロー効果(後光効果)の回避方法

評価を具体的にして解像度を高める

自分の好き嫌いやその人の背景だけで評価をしてしまうと、ハロー効果に陥りやすくなります。

どうしてその評価なのか、その人の考え方や行動を元に考察しましょう。

他人に説明しても納得されるよう、評価の言語化をしていくことで、高いスキルや見た目で判断することなく「日常の行動」で適切な評価を下すことができます。

自分の先入観を排除する

いくら「好き嫌いで判断しない」と考えていたとしても、先入観というものはかなり手強い存在になります。

そこで、先入観を排除するために「外部の情報を取り入れる」「避けていたことに挑戦する」などの普段の自分がしないことを積極的に取り入れていくことで、先入観を捨てるのではなく変えることができます。

アンカリング効果

アンカリング効果とは、人間が先に知っている数字や情報を基準にして、そのあとの判断や行動に影響を与えてしまう心理効果です。

どんな時にアンカリング効果に陥るか?

なんとなく覗いたサイトに「通常価格!」の上に線が引かれて「本日限りの限定価格!」と二重表記されていることがあります。

それを見ると「こんなにお得なら…」と、つい購入してしまうことがあります。

これは、特別感を目に見える表記に変えることでアンカリング効果を促進しているマーケティング手法です。

また、営業で成功している人は、このアンカリング効果を使っている方が多いです。

顧客に自分の強み、印象を植え付けることで「この商品はあの人が詳しいから聞いてみるか」と、顧客が検討段階に入った際に依頼が来る可能性が高まります。

アンカリング効果の回避方法

フレーズに注意

「早い者勝ち」「本日限定」「先着順」など、特別感をだしているフレーズを使うサイトなどには、注意が必要になります。

値引額を見て「お得だ」と感じ、背中を押されて購入しても後から考えると必要がないものだったりします。

このように、フレーズによって冷静さを失ってしまうこともあるので「一旦考え直す」ということが必要になります。

賢馬ハンス効果(クレバー・ハンス現象)

賢馬ハンスとは、人間の言葉の理解や計算ができるとして、ドイツで有名になった馬です。

実際には、観客や飼い主が無意識のうちに微妙な動きすることで答えられていました。

このことから、動物の能力や性質を実際より過大評価してしまう例としてハンスの実験例が使用されるようになりました。

例えばこんなときに…

・警察犬にも…

警察犬が臭気鑑定する際に訓練士の顔色や微妙な反応に影響されてしまうことがあります。

例えば、警察犬の引退最後の事件の責任感や訓練士としての緊張などが伝わり、いつもの力を発揮できない場合もあります。

・ビジネスシーンや学校でも

「この資料、どこが悪いと思う?」「どれが正解だと思う?」など、こちらが特に正解を意識していなくても、目線や表情、緊張感などで誘導してしまうことがあります。

どうすれば避けられる?

・二重盲検法(にじゅうもうけんほう)を利用する

この方法は、特に医学の試験・研究で利用されている方法です。

研究者、参加者もどちらの選択肢を選んだか分からないようにして、微妙な行動や緊張感などで研究結果に影響を与えないよう配慮する手法の研究実験です。

学校生活でも「とりあえず最後まで問題を書かせ、どのような答えを書いているのか自分自身に分からないようにする」「聞くのではなく一緒に考える」などをして、答えを誘導しないやり方が大切です。

社会的容認バイアス

社会的容認バイアスとは、アンケートなどによく含まれるバイアスの一種で「良い行動」を過大報告する癖があり、また一方で「悪い行動」を過小に報告してしまう心理効果です。

例えばこんなときに…

基本的に社会的容認バイアスは、明らかにおかしな状況でも「社会的に受け入れられる回答」をする傾向が強くなります。

・SNSで自分の体験を誇張してしまう

・子供の教育について自分の考えではなく、一般的な答え方をする

このように、インターネットの世界などに関わらず起きてしまう心理効果です。

どうすれば避けられる?

・質問の仕方、聞かれている内容に注意する

「家族との時間を平均して何時間くらい費やしますか?」

「環境問題は、私たち全員が考えるべき重要な議題だと思いませんか?」

このような「一般的にどれくらいなんだろう」と考えてしまう内容の場合、本当の回答を得るつもりがないアンケートの可能性があります。

上記の表現がある場合は、アンケートの意図に注目してみましょう。

透明性の錯覚

透明性の錯覚とは「自分の感情が相手に見透かされているのではないか」と思い込んでしまう心理効果です。

例えばこんなときに…

・隠せなかった

嘘をつくと「本当は相手にバレているのではないか」と感じたりプロジェクト発表の際に「緊張が隠せなかった」と、このような不安を抱えていているとき、実際には他人から「そんなことなかったよ」「え。緊張していたの?」と言われることがあると思います。

この不安になる心理こそが、透明性の錯覚が作用している状態です。

・よくある話

恋愛で「言わなくても伝わっている」という理由からケンカに発展した経験がある人もいるのではないでしょうか。

これも「長く一緒にいれば、心の中の気持ちが正確に伝わっている」という透明性の錯覚が引き起こしてる心理作用です。

どうすれば避けられる?

・相手に期待しないこと

透明性の錯覚が起こる要因として「自分を中心に相手を判断している」ことです。

自分の内面は、自分自身にしか分からないはずなのに「相手によっては理解してくれている」と勘違いを引き起こしてしまうことがあります。

相手の視点から自分自身の心の推測を立てることで、視点の調整を行うことができます。

まとめ|認知バイアスを知り、事前に対処方法を理解することで、正しく付き合える

いかがだったでしょうか。

今回は、日常とビジネスシーンに潜む認知バイアスについてご紹介しました。

ひとつの心理効果でも、様々な対処法があるのでその場面にあった避け方をする必要があります。

ぜひ、これを機会にいろいろな認知バイアスを調べてみてください。

とは?特徴や料金、登録方法までわかりやすく解説-修正.jpg)